Essere senza memoria e senza desiderio rappresenta una piccola rivoluzione per la nostra ottica occidentale. Questo vale anche per la pratica analitica ma questa va collegata a significati più ampi

Il concetto di “senza memoria e senza desiderio” rappresenta una delle intuizioni pratiche più famose dello psicoanalista britannico da Wilfred Bion e applicabile alla tecnica psiconalitica o analitica. Ma cosa significa esattamente operare “senza memoria e senza desiderio” nell’incontro terapeutico? Come può il terapeuta, apparentemente privandosi di due facoltà fondamentali dell’esperienza umana, creare le condizioni per una trasformazione autentica del paziente?

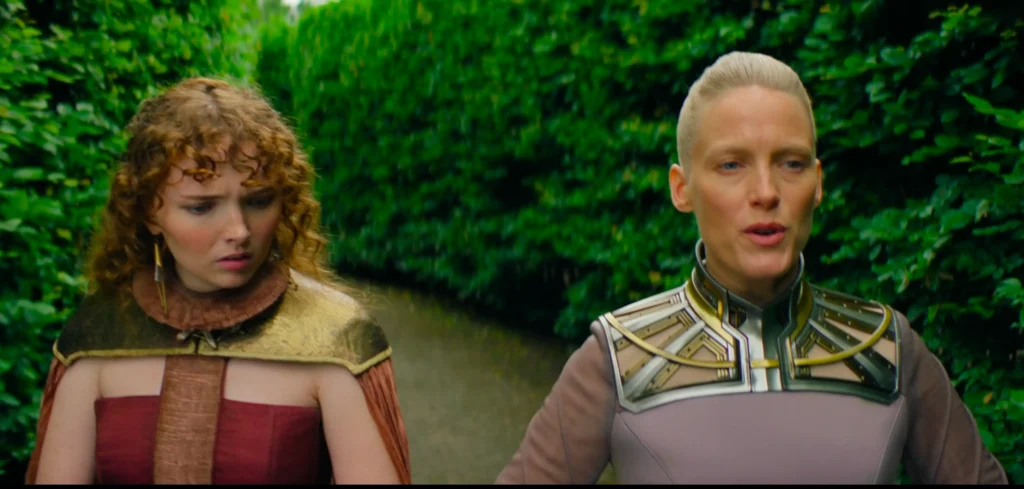

Questo concetto tecnico mi è venuto in mente guardando una puntata di “Foundation”, la serie tv ispirata al Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov. Nella scena in questione si vede un androide, l’ultimo rimasto, che fa delle vere e proprie sedute confessando la sua natura non umana ad una sacerdotessa. Suggestiva è la scenografia perché avvengono all’interno di giardini che ricordano la figura del mandala tibetano. Però l’aspetto che più mi ha colpito deriva dalla necessità che la sua identità robotica debba rimanere segreta. Pertanto, dopo ogni incontro la memoria di questo viene eliminata dalla mente della sacerdotessa, per poi essere ripristinata solo per l’incontro successivo. Con il proseguire della storia le domande della sacerdotessa fanno sì che la comprensione dei fatti del robot si modifichi oppure che si aprano dubbi sul suo futuro quando le premesse della sua programmazione non saranno più attuali.

Ecco che, tramite una citazione di un prodotto culturale si nota come la proposta di Bion non nasce da una filosofia astratta, ma dall’osservazione clinica diretta di ciò che accade nella relazione terapeutica quando l’analista riesce a liberarsi dalle proprie preconcezioni e aspettative. Tuttavia, questa modalità di lavoro richiede al terapeuta una rinuncia temporanea alla sicurezza del sapere già acquisito per aprirsi all’ignoto dell’esperienza presente. Ma, è proprio grazie ad un atteggiamento del genere che è possibile aprirsi alla comprensione dello stato mentale ed emotivo del paziente. Egli è in analisi o consultazione proprio perché si sta confrontando con l’ignoto, tale atteggiamento speculare del terapuee permette così di renderlo pensabile.

Questo articolo esplorerà le radici teoriche e le implicazioni cliniche del concetto di “senza memoria e senza desiderio”, analizzandone l’applicazione pratica e cercando di connettere con la prospettiva della Psicologia Analitica. Più nel particolare quella della Psicologia Archetipica di James Hillman per il quale la terapia, come “fare anima” è l’arte del rimemorare.

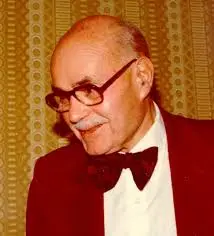

Chi era Wilfred Bion: biografia e formazione psicoanalitica

Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979) nacque in India da una famiglia britannica e visse un’infanzia caratterizzata dalla separazione precoce dalle figure genitoriali, esperienza che influenzerà profondamente la sua comprensione dei processi di attaccamento e separazione. La sua formazione iniziale fu segnata dall’esperienza traumatica della Prima Guerra Mondiale, dove servì come ufficiale dei carri armati, ricevendo la Distinguished Service Order per il suo coraggio in battaglia.

Dopo gli studi in medicina ad Oxford, Bion si avvicinò alla psicoanalisi negli anni ’40, entrando in analisi personale con John Rickman e successivamente completando la sua formazione presso la British Psychoanalytical Society. L’incontro più determinante fu quello con Melanie Klein, di cui divenne analizzando negli anni ’50.

L’influenza kleiniana è evidente in molti aspetti del pensiero bioniano, particolare nella concezione delle posizioni schizo-paranoide e depressiva come modalità fondamentali di organizzazione mentale. Tuttavia, Bion sviluppò un approccio originale che andava oltre la teoria kleiniana, focalizzandosi sull’emergenze dei processi di pensiero e sulla funzione dell’analista come “contenitore” delle proiezioni del paziente.

Che significa "Senza Memoria e Senza Desiderio"?

Cosa vuol dire “senza memoria e senza desiderio” secondo Bion? Questa modalità di lavoro fu espressa nell’articolo “Notes on Memory and Desire” del 1967. La genesi di questo concetto nasce dall’osservazione clinica di Bion riguardo agli ostacoli che impediscono all’analista di cogliere la realtà emotiva presente all’interno della seduta nel momento in cui avviene.

Bion notò che quando l’analista si appoggia troppo pesantemente sui ricordi delle sedute precedenti o nutre aspettative specifiche sull’evoluzione del trattamento, rischia di non percepire ciò che sta realmente accadendo nel “qui e ora” della relazione terapeutica. La memoria del passato e il desiderio per il futuro fungono da “filtri” che distorcono la percezione dell’esperienza immediata.

La memoria come ostacolo all'intuizione

Per Bion, la memoria nel setting analitico può diventare un meccanismo difensivo che protegge l’analista dall’ansia del non-sapere. Quando ci aggrappiamo ai ricordi di ciò che il paziente ha detto in precedenza, rischiamo di costruire una narrazione coerente ma artificiale, perdendo la possibilità di essere sorpresi da elementi nuovi e inaspettati.

Questo non significa che si proponga di ignorare completamente la storia del paziente, ma piuttosto di non permettere che questa conoscenza pregressa interferisca con l’osservazione diretta dell’esperienza presente.

Il desiderio come distorsione della realtà psichica

Parallelamente, il desiderio dell’analista – sia esso il desiderio di guarigione del paziente, di successo terapeutico, o di conferma delle proprie teorie – può alterare significativamente la percezione clinica. Quando l’analista è motivato dal desiderio di ottenere determinati risultati, tende a interpretare selettivamente il materiale clinico in modo da confermare le proprie aspettative.

Bion osserva che il desiderio crea una tensione verso il futuro che impedisce l’immersione completa nell’esperienza presente. Esso risponde alla dinamica dei sensi, per cui le immagini vengono selezionate secondo il criterio “piacere/dolore”. L’analista desideroso è un analista parziale, incapace di prestare attenzione alle immagini che si presentano in analisi.

Dove è scritto "Senza Memoria e Senza Desiderio"?

L’articolo più famoso sul tema fu in “Notes on Memory and Desire” (1967), pubblicato nella rivista “The Psychoanalytic Forum,” 2:272–3, 279–80. In italiano la troviamo nel capitolo “Appunti su memoria e desiderio” presente in Cogitations (Armando editore). Qui Bion scrive:

“L’analista deve mirare a conseguire uno stato mentale tale da poter prestare attenzione senza memoria o desiderio. Questo stato può essere descritto come quello in cui non si ha memoria del passato della seduta con quel particolare paziente né desiderio per il futuro del proprio lavoro con lui”.

Una esplicitazione più completa del principio “senza memoria, senza desiderio” si trova nell’opera “Attenzione e interpretazione ” (1970), dove Bion dedica un capitolo specifico, il quarto, a questo tema. Qua è importante notare come questa modalità può provocare, all’inizio, delle vere e proprie resistenze nell’Io, il quale deve farsi da parte e mettersi in posizione laterale. Si tratta di abbandonare una posizione di sapere per una di ignoranza e per farlo ci vuole una forte disciplina da parte del terapeuta.

L'Applicazione clinica del principio

La messa in pratica del principio “senza memoria e senza desiderio” richiede dall’analista una disciplina mentale particolare. Non si tratta semplicemente di dimenticare o di non desiderare, ma di coltivare uno stato di disponibilità ricettiva che Bion paragona alla “capacità negativa” del poeta John Keats.

In pratica, questo significa che l’analista dovrebbe iniziare ogni seduta come se incontrasse il paziente per la prima volta, sospendendo le proprie conoscenze pregresse e aspettative future. Questa sospensione non è permanente – i ricordi e i progetti terapeutici possono riemergere quando necessario – ma è temporanea e funzionale all’emergere di nuove comprensioni.

Gli analisti che hanno sperimentato questo approccio riportano diversi benefici clinici significativi. Primo fra tutti, una maggiore capacità di cogliere aspetti sottili della comunicazione non verbale del paziente. Quando l’analista non è preoccupato di confermare o smentire ipotesi pregresse, può prestare attenzione a sfumature emotive che altrimenti passerebbero inosservate.

Inoltre, questo stato mentale facilita l’emergere di intuizioni creative e interpretazioni inaspettate. Infatti, l’analista che opera mettendo da parte ciò che concerne il proprio ego (professionale) si rende disponibile a essere sorpreso dal paziente, condizione essenziale per la crescita terapeutica reciproca.

Tuttavia, l’applicazione di questo principio presenta anche notevoli difficoltà. È possibile provare ansia e disorientamento quando si tenta di rinunciare alle proprie strutture cognitive abituali. La tentazione di ritornare alla sicurezza del sapere consolidato può essere molto forte, specialmente con pazienti difficili o in momenti di impasse terapeutica.

Quindi, la capacità di tollerare il “non-sapere” richiede dall’analista una elaborazione personale delle proprie angosce di separazione e di perdita. Solo attraverso un’analisi personale approfondita è possibile acquisire la fiducia che dall’ignoto possa emergere comprensione autentica.

L'Importanza dell'intuizione

Il principio “senza memoria e senza desiderio” si inserisce in una teoria più ampia della mente che Bion sviluppa attraverso i concetti di “contenitore e contenuto” e “funzione alfa”. Per Bion, la mente funziona come un apparato digerente delle emozioni: le esperienze emotive grezze (elementi beta) devono essere trasformate attraverso la funzione alfa in elementi pensabili (elementi alfa) mediante immagini.

L’analista che opera “senza memoria e senza desiderio” si rende disponibile come “contenitore” per le proiezioni emotive del paziente, permettendo che questi elementi beta vengano gradualmente trasformati in pensieri elaborati. Questo processo, che Bion chiama “rêverie”, richiede dall’analista una disponibilità emotiva che può essere compromessa dall’eccesso di memoria o desiderio.

Occorre distinguere tra conoscenza e intuizione, attribuendo a quest’ultima un ruolo centrale nel processo terapeutico. Mentre la conoscenza si basa su elementi già noti e categorizzati, l’intuizione emerge dall’incontro diretto con l’ignoto. L’intuizione psicoanalitica, secondo Bion, può emergere solo quando il terapeuta rinuncia alla sicurezza del sapere preesistente.

La Prospettiva Archetipica: James Hillman e l'arte del ri-memorare

Adesso per chi come me si pone in ottica junghiana e archetipica sorge un problema, infatti la terapia è innanzitutto l’arte del ri-memorare, di permettere al paziente di narrare la sua storia, ma anche quella di metterla a confronto con le storie archetipiche (i miti ad esempio) per estrarne un nuovo tipo di significato. Una nuova trama direbbe Hillman.

La prospettiva della psicologia archetipica sulla psicoterapia presenta interessanti punti di contrasto e complementarietà con l’approccio bioniano. In “Le storie che curano” (1983), Hillman sostiene che la terapia dovrebbe essere concepita come un’arte del rimemorare piuttosto che del dimenticare.

Per Hillman, la memoria non è un ostacolo all’intuizione ma la materia prima dell’immaginazione terapeutica. Le storie che il paziente porta in terapia non devono essere sospese ma “ri-memorate” – ovvero immaginate nuovamente, ma attraverso l’attivazione di pattern archetipici collettivi.

Hillman scrive:

Quando riflettiamo su un ricordo, esso diventa un’immagine che si spoglia della sua fattualità storica letterale, si scioglie dalle sue catene casuali, e si apre sulla materia che è propria dell’arte.

In “Re-Visione della Psicologia” (1975), Hillman propone il concetto di visione in trasparenza come modalità alternativa di approccio al materiale clinico. Lo psicologo, così come il paziente, dovrebbe imparare a “vedere attraverso” – a riconoscere nei sintomi e nei racconti l’immagine archetipica che orienta il vissuto dell’individuo.

Questa re-visione non elimina la soggettività dell’analista ma la trasforma, orientandola verso una percezione immaginale che coglie le dimensioni mitiche e poetiche dell’esperienza umana. Mito, arte, poesia, ma anche la psicopatologia sono i campi che permettono l’emergenza del significato individuale. La riflessione psicologica permette di estrarre il senso da quanto si crea in questi ambiti, sempre Hillman afferma:

Uno psicologo serve Psiche elaborandone le idee, e non è uno psicologo se non ha elaborato un logos della psyché, una propria rete di idee psicologiche che tentino di render giustizia alla varietà e profondità dell’anima.

Il Ri-memorare come atto terapeutico e una possible integrazione

A questo punto è possibile affermare che, e in questo ci sostiene tutta la ricerca sulla memoria, il ri-memorare non è semplice ricordo ma un atto creativo attraverso cui il passato viene re-immaginato alla luce di nuove possibilità. In questo processo, la memoria diventa plastica e trasformabile, capace di generare nuovi significati piuttosto che ripetere meccanicamente eventi passati.

Per arrivare ad un’integrazione occorre forse fare un passo indietro, infatti è possibile sostenere pacificamente che sia l’analista, in particolar modo la sua soggettività (l’Io per brevità) a trovarsi nello stato di “senza memoria e senza desiderio”.

Lo stato di reverie è quello che permette quello stato di congiunzione tra la psiche dell’analista e quella del paziente, uno stato del quale Jung ha parlato in “Psicologia della traslazione”, la modalità per la quale la relazione permette la cura. In questo stato dove le emozioni fluttuano e si rappresentano mediante immagini può emergere la possibilità di rapportarle a qualcosa di obiettivo. Con la parola “obiettivo” si intende che le “idee psicologiche” (gli archetipi) non sono un prodotto né dell’individualità del paziente né di quella del terapeuta.

A causa di ciò, per trasmettere l’obiettività dell’immagine si ricorre all’uso, in questo caso opportuno, della memoria condivisa attraverso i miti, i simboli, le storie (non necessariamente quelle arcaiche ma anche quelle del nostro tempo). Infatti, l’attivazione di questa memoria è insita nell’immaginario che emerge in seduta e, se attuato il principio bioniano, avulsa dal desiderio del terapeuta.

Essere presenti immaginativamente

Una possibile sintesi tra questi due approcci potrebbe essere quello dell’essere presenti a livello immaginativo, di essere fedeli alle immagini che si impongono. L’analista ideale sarebbe quello capace di sospendere selettivamente memoria e desiderio quando questi interferiscono con la percezione del presente, mantenendo però una capacità di selezionare gli aspetti immaginativi più importanti così da permettere di riconoscere pattern archetipici e possibilità trasformative insiti in questi.

Chi segue il modello terapeutico che applico parla a tal proposito di “ontologie”, ovvero di strutture di significato indipendenti dal desiderio individuale. Mi spiego meglio con un esempio generico ma realistico: in seduta un paziente “X” può parlare del suo stare male ed esordire oppure concludere il suo discorso con “stò come un cane”. L’utilizzo della metafora segnala che si è aperto uno spazio per l’immaginario con le sue strutture, in questo caso anziché ricercare le varie associazioni libere relative al sentirsi come un cane (che riporterebbero sempre al malessere iniziale rinforzandolo), potrebbe essere possibile riflettere sulla “caninità”, su ciò che è l’ “essere” insito nel “cane”, la sua ontologia appunto. Questo significa “ri-memorare” l’immagine del “cane” attraverso ciò che è presente nel sapere collettivo (simboli, miti, storie, etologia, eventi di cronaca, ecc.) che in quel momento risulta non conscio per l’individuo. Attraverso questo lavoro è possibile che tra le associazioni del paziente si apra un nuovo spazio capace di produrre un significato trasformativo che modifichi in modo più funzionale per il soggetto stesso il vissuto iniziale.

Vediamo qui che questa presenza immaginativa non è puramente ricettiva né solamente attiva, ma dinamicamente responsiva alle esigenze specifiche di ogni momento terapeutico. A volte richiederebbe la sospensione di ogni pre-comprensione, altre volte l’attivazione creativa della memoria archetipica.

Prima di concludere: l’utilizzo di tecniche e protocolli

Come è possible immaginare, l’approccio fin qui spiegato difficilmente si rende compatibile con l’utilizzo di tecniche e protocolli più o meno standard in base al disturb di cui soffre l’individuo. Infatti, dal punto di vista dello psicologo che voglia fare analisi con i pazienti, le tecniche sono il massimo del desiderio e della memoria che si instaurano nella relazione.

Vi è il desiderio di “normalizzare” i vissuti del paziente nonché di essere efficaci, ma anche quello di aver un qualcosa a cui ancorarsi nell’incertezza. Sono il massimo della memoria, perché di solito sono pre-impostate, anche se applicate flessibilmente comportano un minimo grado di imposizione.

Però la cosa più importante è l’obiettivo che ci si pone con il paziente, perché anche il desiderio di normalizzazione va accolto e quello è un obiettivo terapeutico, d’altro canto c’è anche la necessità di giungere ad una trasformazione interiore e questa necessita del procedimento analitico come confronto con l’inconscio, con ciò che non sappiamo di noi stessi. Un confronto che ha bisogno più di metodo che di tecniche.

Conclusioni: L'arte di dimenticare per ricordare chi si è

Il principio bioniano “senza memoria e senza desiderio” continua a rappresentare una sfida e un’ispirazione per la pratica psicoterapeutica contemporanea. La sua apparente paradossalità – dimenticare per ricordare meglio, rinunciare al desiderio per realizzarlo più autenticamente – riflette la complessità intrinseca dell’esperienza umana e della relazione terapeutica.

L’integrazione con la prospettiva archetipica di Hillman suggerisce che non si tratta di scegliere tra memoria e oblio, ma di sviluppare una relazione più creativa e flessibile con entrambe queste facoltà. La memoria può essere liberata dalla sua funzione difensiva e trasformata in immaginazione attiva; il desiderio può essere purificato dalle sue componenti possessive e riconnesso alla sua essenza trasformativa.

In ultima analisi, sia l’approccio bioniano che quello hillmaniano ci ricordano che la psicoterapia è un’arte prima che una tecnica, un incontro tra soggettività in trasformazione piuttosto che l’applicazione di protocolli standardizzati. Il principio “senza memoria e senza desiderio” non è una regola da seguire meccanicamente, ma un invito a riscoprire continuamente la freschezza e l’autenticità dell’incontro terapeutico.

Se questo articolo ha stimolato la tua curiosità ti invito a seguirmi e mettere un “like” nelle pagine social e/o a contattarmi.

Lo psicoanalista dovrebbe mirare a raggiungere uno stato mentale tale da sentire che ad ogni seduta avverta come se non avesse mai visto il paziente prima.

libri consigliati

Crediti immagine in evidenza

untitled, G. R. Santosho.

Se vuoi essere ricontattatə compila il seguente modulo